Solutions d’habitat pour seniors : le guide complet

Le vieillissement de la population est une réalité de plus en plus marquante, avec des enjeux importants concernant l’habitat des hommes et des femmes seniors. En France, plus d’un quart de la population a plus de 60 ans. D’ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre un tiers de la population. L’espérance de vie est certes en constante augmentation, mais il convient de se pencher sur la qualité de vie de ces personnes vieillissantes. Le défi majeur consiste à les accompagner dans un parcours autonome et serein, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.

L’augmentation de la dépendance, un phénomène prévisible

Jusqu’à 2,3 millions de personnes dépendantes d’ici 2060

Selon une prévision préoccupante de Santé publique France, le pays pourrait compter jusqu’à 2,3 millions de personnes âgées dépendantes en 2060, contre 1,2 million en 2012. Si l’espérance de vie en bonne santé s’améliore à certains âges, les seniors proches de la retraite connaissent une évolution moins favorable. Le vieillissement biologique, la progression des maladies chroniques et certains comportements à risque peuvent entraîner une perte d’autonomie, rendant urgente l’initiation de mesures préventives pour améliorer la qualité de vie.

Comment évaluer son niveau de dépendance, ou celui d’un proche ?

Pour ralentir cette augmentation de la dépendance, l’une des premières solutions est l’identification des personnes à risque. Cette condition touche entre 10 et 13 % des plus de 55 ans. Elle augmente avec l'âge et varie selon les facteurs sociaux et économiques. Pour ce faire, plusieurs moyens existent, y compris la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso Ressources), créée pour évaluer le degré de dépendance d’une personne, appelé “GIR”. Elle permet notamment d’ouvrir les droits à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

La grille AGGIR est composée de 17 rubriques. Dix d’entre elles correspondent à la perte d’autonomie physique et psychique, ce sont les variables dites “discriminantes”. On y trouve par exemple la capacité à se repérer dans le temps, s’habiller, s’asseoir, se déplacer, utiliser son téléphone… Les sept autres n’entrent pas dans le calcul du GIR, mais permettent un suivi plus adapté de la personne en situation de dépendance. Ces variables sont dites “illustratives”, et correspondent par exemple à la capacité d’une personne à gérer son budget, faire le ménage, suivre un traitement ou pratiquer une activité sportive.

Cette évaluation vous permet ensuite d’être classé dans un “GIR” :

- Le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort. Il s’adresse aux personnes dont les fonctions mentales et physiques sont gravement altérées. Ces personnes nécessitent une présence constante.

- Le GIR 2 regroupe deux types de personnes : celles qui sont confinées au lit ou en fauteuil sans altération des fonctions mentales, et celles qui ont toujours leur mobilité, mais ont perdu leurs fonctions mentales.

- Le GIR 3 correspond aux personnes qui ont besoin d’une aide quotidienne pour leur autonomie corporelle, bien qu’elles aient conservé leur autonomie mentale.

- Le GIR 4 indique une autonomie partielle au sein du logement. Deux catégories de personnes sont concernées. D’abord, celles qui se déplacent seules au sein de leur logement et se nourrissent seules, mais ont des difficultés pour certaines tâches comme l’habillage, la toilette ou le lever. Ensuite, celles qui ont besoin d’aide pour les activités corporelles et la prise de repas sans présenter de problèmes locomoteurs.

- Le GIR 5 relève un besoin d’aides ponctuelles pour certaines activités domestiques telles que le ménage ou la préparation des repas. Ces personnes sont autonomes, s’habillent seules et peuvent se déplacer sans problème chez elles.

- Le GIR 6 ne présente aucun problème pour réaliser les actes de la vie quotidienne.

Seules les personnes dont le GIR se situe entre 1 et 4 peuvent prétendre à l’APA.

Vieillir chez soi, un choix unanime

La vieillesse et la perte d’autonomie poussent de plus en plus de personnes à reconsidérer leur habitat. Dois-je adapter mon logement pour le rendre plus sécurisé et confortable ? M’orienter vers un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ? Me renseigner sur les autres options, comme la colocation intergénérationnelle ou le béguinage ?

Dans une étude de l’Ifop et Sociovision* sur les seniors et les offres de services à la personne, le constat est sans appel : 85 % des personnes sondées souhaitent vieillir à domicile. Mais qui sont celles et ceux qui, au contraire, préfèrent quitter leur environnement ? Pourquoi ?

D’autres personnes interrogées au cours de l’étude ont manifesté la possibilité de réaliser des travaux à court terme pour vieillir dans leur logement.

La verticale éditoriale Habitat Senior de Planet.fr a pour objectif de répondre à toutes les questions que vous vous posez, pour vous ou pour vos proches. Ce guide sert de base solide avant d’aborder plus en détails les différentes rubriques liées à cette thématique. En étant mieux accompagné et informé, vous serez libre de choisir le mode de vie qui vous correspond.

Préserver son autonomie… et son moral

L’un des principaux avantages du maintien à domicile est la possibilité de préserver son autonomie. En restant chez soi, les seniors peuvent continuer à accomplir des tâches quotidiennes qui les aident à garder leur indépendance, comme faire leurs courses, s'habiller ou gérer leur emploi du temps. Cette autonomie préservée est essentielle pour éviter une perte d’estime de soi qui peut résulter d’une prise en charge totale. Par ailleurs, rester dans un environnement connu contribue à minimiser le sentiment de dépendance qui pourrait se développer dans un établissement. Cette autonomie, qu'elle soit physique ou cognitive, a un impact majeur sur la qualité de vie.

Cela permet également de rester dans un environnement familier, confortable, rassurant. La possibilité de rester entouré de ses biens personnels, de ses habitudes et de ses proches joue un rôle clé dans le bien-être émotionnel. Les visites de famille et d’amis sont également plus facilitées dans un cadre domestique.

L'adaptation et l'aménagement d'un habitat senior

L’aménagement du domicile pour les personnes âgées, handicapées ou dépendantes est une étape essentielle pour garantir leur sécurité et leur confort. D’abord, l’installation de certains équipements facilite votre quotidien et vous permettra de maintenir votre autonomie. Voici les dispositifs les plus courants :

- Les monte-escaliers sont particulièrement utiles pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. Le monte-escalier se fixe directement sur les marches et peut être installé dans la plupart des escaliers. Cette solution réduit les risques de chute dans les maisons à étages.

- Les barres d'appui et rampes, installées dans les toilettes, la douche ou autour des escaliers assurent la sécurité des personnes à mobilité réduite. Les rampes permettent d’assurer un accès facilité pour les fauteuils roulants, notamment à l’entrée de la maison ou dans les parties extérieures. Ces solutions réduisent considérablement le risque de chutes.

- Les détecteurs de chute, souvent sous forme de bracelet ou de pendentif, détectent les chutes et alertent automatiquement les services d'urgence ou les proches de la personne en perte d’autonomie. D’autres systèmes de téléassistance peuvent améliorer votre qualité de vie.

Les services à domicile pour faciliter son quotidien

Pour compléter l’aménagement du logement, il peut parfois être pertinent de consulter les différents services à domicile existants. Ces prestations existent pour vous aider à accomplir certaines missions du quotidien :

- Les aides ménagères sont les plus courantes, et vous permettent de vous soulager de certaines tâches devenues pénibles comme la cuisine, le repassage, le ménage…

- Les aides médicales peuvent être indispensables pour les personnes souffrantes et maladies chroniques ou nécessitant de l’aide pour se lever, se coucher, se doucher… Il existe des aides pour vous permettre de recevoir la visite quotidienne d’infirmiers ou d’aides-soignants.

Et ce n’est que l’échauffement ! Il existe bien d’autres aménagements, services et aides pour vous permettre de vieillir chez vous en toute sérénité. Comment financer l’installation d’un monte-escaliers ? À quels avantages fiscaux ai-je droit pour quels services à la personne ? Des solutions que nous explorerons ensemble en détails dans cette verticale éditoriale.

Avoir le choix de son nouveau domicile

Si vous ne pouvez - ou ne souhaitez - pas vieillir à domicile, de nombreuses solutions s’offrent à vous. Tout dépend de votre niveau de revenus, de vos besoins, et, croyez-le ou non… De vos envies ! Chaque solution d’hébergement a ses avantages et ses inconvénients que nous explorerons dans les moindres détails au sein de cette verticale éditoriale.

L’Ehpad pour une prise en charge spécialisée

L’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est une solution pour les seniors nécessitant une prise en charge médicale et des soins réguliers. Ces structures sont destinées aux personnes qui ne peuvent plus vivre seules en raison de leur dépendance physique ou mentale. Dans les Ehpad, des équipes de professionnels de santé assurent un suivi quotidien. Les résidents bénéficient également d'un cadre sécurisé avec des aménagements adaptés.

Les Ehpad sont généralement équipés de services médicaux et paramédicaux, permettant une prise en charge complète. Cependant, la prise en charge à l'Ehpad peut s'avérer coûteuse, ce qui est compensé en partie par des aides financières.

La résidence senior pour allier sécurité et indépendance

Les résidences seniors sont des logements adaptés pour les personnes âgées qui ne nécessitent pas de soins médicaux intensifs, mais qui cherchent à vivre dans un environnement sécurisé. Ces résidences offrent des appartements individuels et des espaces communs (repas, animations...). Elles sont conçues pour garantir la sécurité des résidents avec des équipements tels que des ascenseurs, des systèmes de sécurité, des espaces de loisirs et des services à la carte. Cette solution peut être idéale pour des seniors autonomes qui préfèrent un environnement communautaire.

Quel prix pour une résidence senior ?

En France, le prix d'une résidence senior varie selon l'emplacement recherché et les services proposés. Néanmoins, le coût d'un tel habitat pour les seniors variait entre 1 000 et 2 500 euros en 2024.

La résidence service, un habitat collectif qui offre flexibilité et confort aux seniors

Les résidences services sont proches des résidences seniors, mais elles proposent davantage de services à la carte. Ces résidences offrent des appartements privés avec une grande liberté d’aménagement et d’usage. Elles sont destinées à des seniors relativement autonomes, mais qui peuvent bénéficier d’un accompagnement pour des tâches quotidiennes comme le ménage, les courses ou l’assistance médicale. L'avantage de la résidence service réside dans la flexibilité qu'elle offre : chaque résident peut choisir les services dont il a besoin sans obligation d’en prendre d’autres. Cela permet de conserver son indépendance tout en ayant un accès facile à des prestations de confort.

Briser les barrières avec l’habitat partagé intergénérationnel

L'habitat intergénérationnel permet à des seniors de partager un logement avec des jeunes ou des familles monoparentales dans un esprit de solidarité et de partage. Ce modèle vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées tout en offrant un soutien ponctuel à la vie quotidienne... Et permet une mixité générationnelle bénéfique pour tous les habitants du foyer.

L’accueil familial pour rester dans un foyer

La famille d'accueil est une solution alternative pour les seniors qui souhaitent vivre dans un cadre plus intime et familial tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté. Dans ce type de structure, les personnes âgées sont accueillies chez des particuliers qui ont été formés et agréés pour offrir un environnement sécurisé et bienveillant. La famille d’accueil peut être une option intéressante pour des seniors qui ne nécessitent pas de soins médicaux intensifs, mais qui recherchent un accompagnement quotidien et un environnement plus personnalisé. L’avantage principal de ce modèle est, naturellement, la dimension humaine : les personnes âgées ou dépendantes sont intégrées dans une famille, ce qui peut réduire considérablement le sentiment d’isolement et offrir une ambiance chaleureuse.

Les coûts et les financements de l’Habitat Senior

Vous craignez que le maintien à domicile soit un gouffre financier ? Vous ne pensez pas pouvoir assumer les factures d’un établissement ? Plusieurs aides existent :

- L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide financière destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus sans condition de ressources. Elle est réservée aux seniors présentant des difficultés pour se lever, s’habiller, ou nécessitant une surveillance régulière. Vous pouvez en bénéficier à domicile ou en établissement.

- L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est accordée aux retraités résidant en France ayant de faibles ressources. Cette allocation remplace le minimum vieillesse.

- L’Aide sociale à l'hébergement (ASH) d'une personne âgée est utilisée pour financer, en partie ou en totalité, les frais d’hébergement d’une personne âgée résidant en établissement (Ehpad, résidence autonomie, unités de soins longue durée) ou en accueil familial. Pour en bénéficier, vous devez avoir plus de 65 ans, vivre en France, et avoir des revenus inférieurs aux frais facturés par l’établissement.

- La Prestation de compensation du handicap (PCH) couvre certaines dépenses liées à votre perte d’autonomie. Le versement de cette aide est conditionné à des critères de dépendance, d’âge, de ressources et de résidence. Elle comprend des aides humaines, techniques, animalières, ainsi que des frais d’aménagement de votre logement ou de votre véhicule.

Pour en apprendre davantage sur les conditions d’attribution, les montants ou les plafonds de ces aides, consultez les articles de notre verticale éditoriale.

Entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux en France

Selon les chiffres du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles (2021), entre 8 et 11 millions de personnes aident régulièrement un ou plusieurs de leurs proches.

Définir l’aidant familial

D’après la définition officielle, un “proche aidant” est “la personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap”. Cette aide peut prendre différentes formes. Dans une étude sur le sujet, la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) en distingue trois principales :

- Le soutien moral concerne 6,4 millions de personnes ;

- L’aide à la vie quotidienne concerne 5,5 millions de personnes ;

- L’aide financière concerne 1,3 million de personnes.

En outre, 3 millions de personnes apportent à la fois un soutien moral et une aide à la vie quotidienne, avec ou sans aide financière.

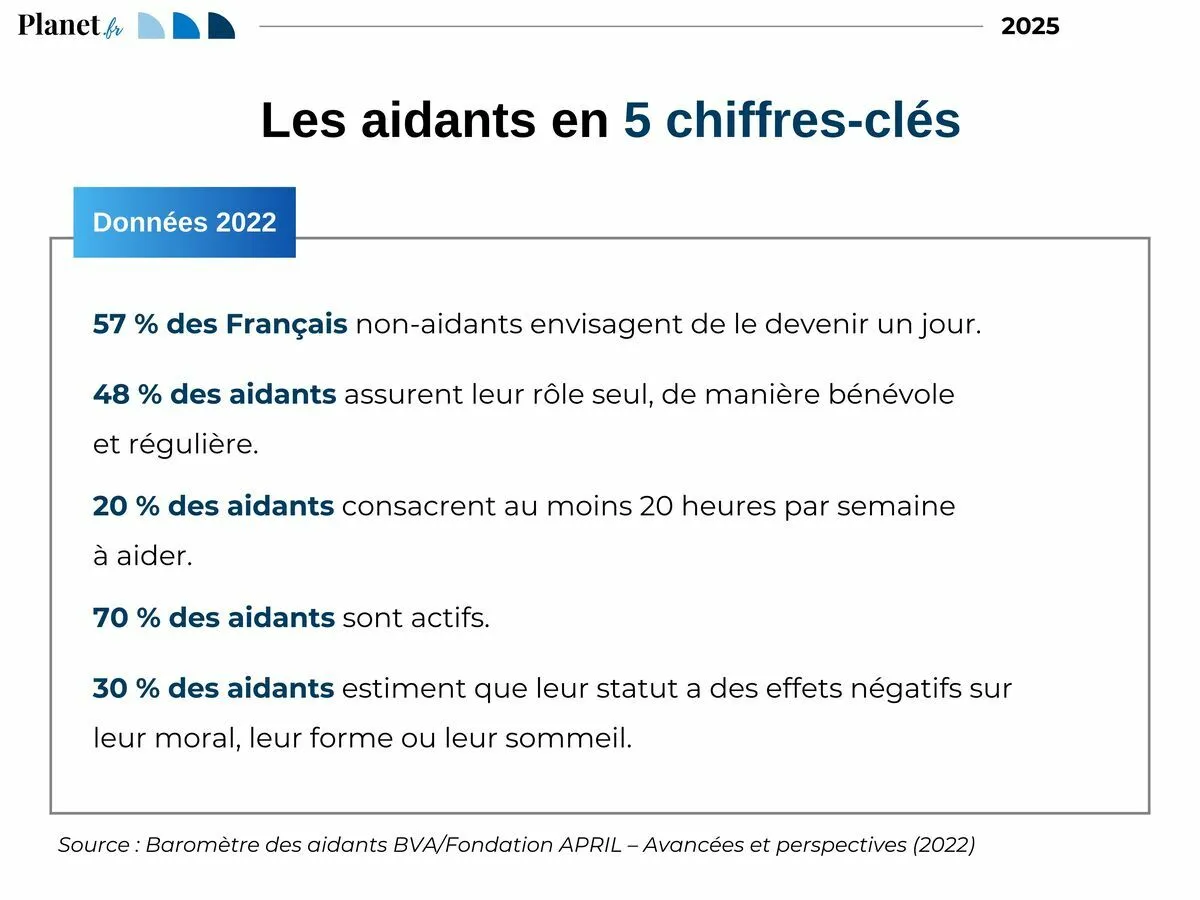

Un aidant sur deux ignore son statut

Le Baromètre des aidants BVA/Fondation APRIL, publié en 2022, indique que les aidants éprouvent des difficultés à intégrer leur statut. Ainsi, seul un aidant sur deux se considère comme tel.

Des congés et des aides dédiés aux aidants

Être aidant peut s’avérer particulièrement éprouvant, tant sur le plan émotionnel que physique. De nombreux dispositifs existent pour les soutenir, leur offrir des moments de repos et reconnaître leur rôle essentiel. Certaines initiatives visent à prévenir l’épuisement des aidants et à leur permettre de concilier leur rôle avec leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En voici quelques exemples :

- L’accueil temporaire ou de jour. Ces structures spécialisées prennent en charge temporairement les personnes aidées.

- Le relayage à domicile. Un professionnel remplace l’aidant à domicile pour lui permettre de prendre du temps pour lui.

- Les séjours vacances-répit. Des solutions adaptées mêlant repos et accompagnement.

Il existe également des dispositifs de soutien financier destinés aux aidants, comme :

- Le congé proche aidant permet de suspendre ou d’adapter une activité professionnelle pour s’occuper d’un proche.

- L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) est une aide financière qui compense une partie de la perte de revenu liée à la réduction ou à l’arrêt de l’activité professionnelle.

- L’assurance vieillesse des aidants (AVA) valorise les périodes où l’aidant cesse son activité professionnelle pour se consacrer à son rôle.

- La revalorisation des bourses pour les jeunes aidants étudiants depuis la rentrée 2023-2024.

- Des avantages fiscaux réservés aux aidants familiaux.

La santé mentale des aidants est aussi un enjeu essentiel : les aidants ont tendance à s’oublier et à s’épuiser pour soutenir leur proche en difficulté. Des services de soutien psychologique et des formations spécifiques sont proposés pour aider les aidants à mieux gérer leur rôle. Ces dispositifs leur offrent des outils pratiques et un espace d’écoute pour exprimer leurs difficultés.

Il existe de nombreux leviers financiers, administratifs et pratiques permettant aux aidants d’alléger leur charge quotidienne. Pour plus de détails sur votre situation et sur les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre, rendez-vous sur notre verticale dédiée Habitat Senior.

Handicap, maladie… Comment organiser le maintien à domicile ?

Plus d’1,4 million de personnes âgées de plus de 60 ans vivant chez elles peuvent être considérées comme dépendantes, selon Santé publique France. Aussi, une personne dépendante sur deux vit en institution. Être en situation de handicap ou souffrir d’une pathologie peut en effet compliquer le maintien à domicile, et vous pousser à vous tourner vers des alternatives plus tôt que vous ne l’auriez souhaité. Que vous - ou le proche que vous aidez - soyez atteint d’une déficience visuelle, d’un handicap moteur ou encore de la maladie de Parkinson, il existe de nombreuses solutions pour rester chez vous. Services d’aide à domicile, aménagement du logement, équipes spécialisées, financements… Notre verticale éditoriale Habitat Senior est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.

Vieillir chez soi en souffrant d’une maladie

Les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent continuer à vivre à domicile, à condition de bénéficier de soins récurrents et d’un accompagnement adapté. Les services d’aide à domicile peuvent intervenir pour accompagner le malade dans les tâches quotidiennes comme le lever, la toilette, le repas, l’entretien du logement… Il existe également des équipes spécialisées Alzheimer (ESA) qui accompagnent les patients Alzheimer dans le maintien de leur autonomie. Des accueils de jour, des aides financières et des systèmes de téléassistance sont également un moyen de faciliter le maintien chez soi. Dans le cas de la maladie de Parkinson, l’intervention d’un professionnel comme un ergothérapeute peut être la bienvenue.

D’autres maladies, comme le cancer, peuvent être un frein au maintien à domicile. S’informer sur sa maladie ou celle de ses proches est le premier pas pour vivre avec.

Vieillir chez soi avec un handicap visuel, auditif ou moteur

Quand on avance en âge ou qu’on souffre de certaines pathologies (accident vasculaire cérébral, cancer, maladie de Parkinson…), certains handicaps peuvent apparaître. Que ces derniers soient moteurs, auditifs ou visuels, des aménagements peuvent vous permettre de mieux vous épanouir chez vous et de continuer votre vie. Vous pouvez bénéficier des conseils techniques d’un ergothérapeute, d’aides pour vous déplacer, de dispositifs financiers ou encore de travaux d’aménagement.

Une verticale éditoriale pour vous permettre de vieillir dignement et sereinement

Face au vieillissement de la population et à l’augmentation prévisible de la dépendance, il est essentiel de repenser les modèles d’habitat et d’accompagnement pour les seniors. Vieillir chez soi reste un souhait largement partagé, mais d’autres options, comme les Ehpad, les résidences seniors ou les solutions intergénérationnelles, offrent des alternatives adaptées à des besoins variés. Vous pourrez, par exemple, trouver le juste milieu entre environnement personnel et espaces communs.

L’enjeu n’est pas seulement d’assurer la sécurité et le confort des personnes âgées, mais aussi de préserver leur autonomie, leur bien-être moral et leur inclusion sociale. Informer et guider les seniors et leurs proches dans ces choix complexes est une mission essentielle pour répondre à cette transition démographique.

En explorant toutes les options disponibles, cette verticale éditoriale se donne pour ambition d’aider chacun à trouver la solution qui lui permettra de vieillir dans la dignité et dans la sérénité. Et ce, grâce à un mélange de conseils d’experts avisés et de guides soigneusement préparés par nos journalistes.